金属卤化物半导体作为一种新兴的颇具前景的半导体材料,因其独特的晶体结构、高光吸收系数、高缺陷容忍度、出色的载流子特性以及优异的光电性质,在光伏电池、发光二极管、光电探测器等半导体器件领域展现出广阔的应用前景。然而,尽管金属卤化物半导体具有带隙可调性,但其光吸收范围通常受限于1000 nm附近,难以覆盖更宽广的红外光区,进而限制了其在低能量红外光区的研究和在光伏电池和光电探测器等方面的应用。

近日,苏州大学功能纳米与软物质研究院孙宝全教授团队,联合北京大学赵清教授和电子科技大学赵怡程教授等团队提出了一种创新的“超分子诱导”策略。该策略在金属卤化物半导体中引入超分子冠醚,成功将材料的光吸收范围显著拓展至可见至红外光(2000 nm),同时保持了高吸光度。同时,对于多种不同分子结构的超分子冠醚,以及不同相结构的金属卤化物半导体(如β-黑相和δ-黄相),均能实现可见至红外光吸收的拓展,表现出良好的普适性。超分子冠醚通过与金属卤化物半导体之间的超分子主客体相互作用,不仅调制了晶格结构,还诱导形成了一种全新的物质晶体相——超分子杂化晶体。原金属卤化物半导体晶体与超分子杂化晶体共同构出具有双相结构的“自组织图灵结构的金属卤化物半导体”薄膜。通过光电子能谱和超快飞秒瞬态吸收光谱等表征技术,研究揭示了显著的可见至红外光吸收拓展背后的物理学新机制:在图灵结构金属卤化物半导体的杂化物质系统内(即金属卤化物半导体晶体与超分子杂化晶体之间),存在相间电子跃迁现象。最后,该材料制备的可见至近红外光电探测器的性能表现,进一步验证并展现了其光吸收拓展在实际光电应用中的巨大潜力。

该研究成果发表于学术期刊《Science Advances》(DOI: 10.1126/sciadv.adu0298)。论文第一作者高鹏为我院孙宝全教授的硕士毕业生(现在北京大学攻读博士研究生),该成果主要源于其硕士毕业论文的研究工作,得到了国家重点研究发展计划、国家自然科学基金、苏州纳米科技协同创新中心等支持。

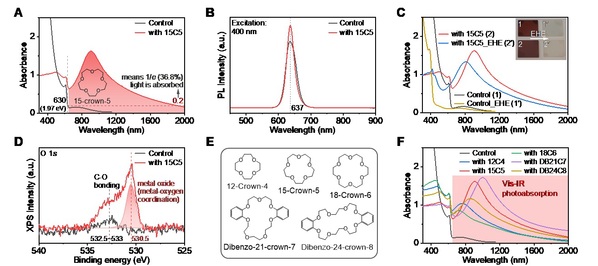

图1. 超分子诱导策略实现金属卤化物半导体的光吸收拓展:显著的可见至红外的光吸收

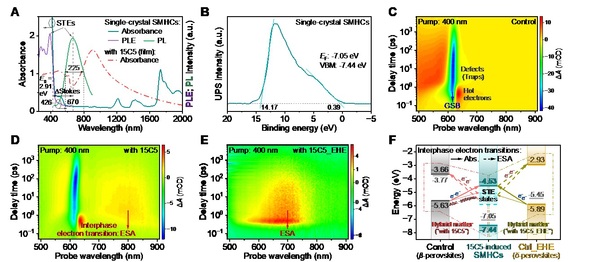

图2. 显著的可见至红外光吸收背后的物理新机制:图灵结构金属卤化物半导体杂化物质系统内的相间电子跃迁

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu0298

论文题目:Visible-to-infrared photoabsorption in supermolecule-induced Turing-structured perovskite hybrid semiconductors

作者信息:Peng Gao(高鹏), Chao Luo(骆超), Herman H. Y. Sung, Guanhaojie Zheng(郑官豪杰), Shihe Yang(杨世和), Xingyu Gao(高兴宇), Yicheng Zhao(赵怡程)*, Baoquan Sun(孙宝全)*, Qing Zhao(赵清)*

责任编辑:郭佳